El Valle Central de Costa Rica es una región de extraordinaria belleza natural, pero también de gran complejidad geológica y urbanística. Su origen tectónico lo define como una cuenca formada por procesos de levantamiento y subsidencia, encajada entre dos cordilleras activas, una volcánica -al norte- y la otra -al sur- de rápido levantamiento tectónico. Este contexto geodinámico ha moldeado su paisaje y, con el tiempo, ha condicionado las decisiones humanas sobre ocupación y desarrollo.

Durante millones de años, el Valle Central estuvo cubierto por un mar poco profundo que conectaba el océano Pacífico con el Caribe. Posteriormente, el levantamiento de la cordillera de Talamanca cerró este canal marino, dando lugar a una cuenca interior que se fue rellenando con materiales volcánicos producto de las sucesivas erupciones de los volcanes de la cordillera volcánica central. Esto generó un valle con suelos fértiles, muy aptos para la agricultura, especialmente el cultivo del café, que llegó a ser un motor económico nacional.

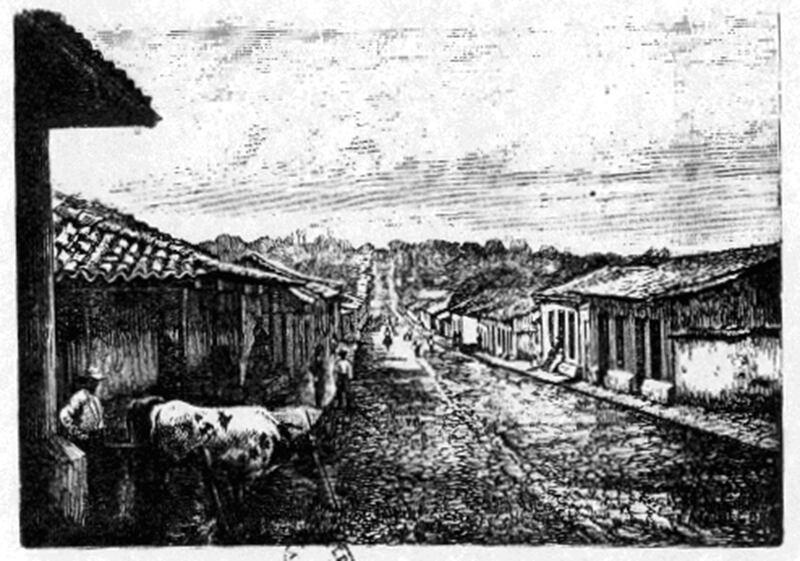

La fertilidad del valle y su posición estratégica favorecieron el desarrollo de núcleos urbanos ya desde el siglo XVI. En el siglo XIX se consolidaron las principales ciudades del país, como San José, Heredia, Alajuela y Cartago, creando el embrión de lo que más tarde sería la Gran Área Metropolitana (GAM). Este proceso de urbanización temprana se dio sin planificación territorial rigurosa, y en gran medida fue empujado por el dinamismo económico que atrajo población y actividades hacia el centro del país.

Con el tiempo, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento urbano se intensificó. En 1982 se estableció el primer Plan GAM, que introdujo un marco de planificación regional. Este plan delimitó el llamado anillo de contención urbana y estableció zonificaciones como la de las áreas industriales, pero no logró detener el crecimiento horizontal desordenado. El desarrollo urbano se expandió tanto dentro como fuera del anillo, muchas veces sin respetar criterios técnicos ni ambientales.

Uno de los factores que favoreció esta expansión descontrolada fue la existencia de una extensa red de caminos rurales construidos para las actividades agrícolas, especialmente cafetaleras, en las laderas del valle. A partir de los reglamentos de urbanización del INVU aprobados también en 1982, se permitió la construcción frente a calle pública como mecanismo supletorio en ausencia de planes reguladores. Como muy pocos cantones contaban con planes reguladores, el desarrollo se dio por la vía más sencilla: loteos y viviendas dispersas a lo largo de las carreteras rurales, incluso en zonas montañosas.

Si se hubiera partido desde una correcta planificación territorial, probablemente el núcleo de población y desarrollo del país habría sido otro. Las llanuras del norte, como la zona de San Carlos, presentan condiciones más favorables en términos de peligros geológicos.

Transformación productiva

A lo largo del siglo XX, el Valle Central también vivió una transformación en su dinámica productiva. Si bien durante muchas décadas fue una región eminentemente agrícola, el avance de la industrialización, la terciarización de la economía y la concentración de los servicios públicos y privados en esta zona generaron una fuerte atracción poblacional. Esta centralización no fue acompañada por una política nacional de desconcentración ni por incentivos para desarrollar otras regiones, lo cual profundizó la presión sobre el territorio metropolitano.

En paralelo, el modelo de urbanización adoptado privilegió el crecimiento horizontal, altamente dependiente del automóvil, lo cual fomentó una ocupación dispersa, con baja densidad, y costosa en términos de infraestructura pública. Esto también provocó una creciente pérdida de cobertura boscosa en laderas y zonas de recarga acuífera, comprometiendo los servicios ecosistémicos que sostienen a las ciudades. El resultado es un modelo urbano insostenible desde el punto de vista ecológico, económico y social.

Desde el año 2000, se dio un giro hacia la construcción vertical en algunos cantones del centro de la meseta, como San José, Escazú y Santa Ana, en respuesta a la saturación de suelo urbano y al encarecimiento de los terrenos. Sin embargo, a partir de 2008 esta tendencia se extendió también a zonas de montaña, dando paso a urbanizaciones y condominios que aprovecharon las vistas, el clima y la conectividad generada por los caminos existentes. Esto ha generado un patrón de ocupación particularmente preocupante: hoy en día, cerca del 45% de la población de la GAM vive en condiciones de alto o muy alto riesgo, principalmente por amenazas asociadas a deslizamientos en laderas inestables.

El problema no es solo geológico, también es social y económico. Las zonas de riesgo, en gran parte, están habitadas por personas con menos acceso a información, recursos o alternativas de reubicación. Pero, también, los proyectos inmobiliarios más lucrativos se desarrollan en sitios con alto valor escénico, pero también con alto nivel de amenaza, lo que genera una paradoja: se vende calidad de vida en lugares donde el riesgo es alto y, en muchos casos, evitable.

La situación actual es el resultado de una acumulación de decisiones tomadas sin una visión clara de la realidad geológica del valle. Más de la mitad de la población del país se concentra hoy en un territorio que representa apenas el 4% de la superficie continental. Se trata de una densidad muy alta, ubicada sobre un valle de origen tectónico y volcánico, con múltiples amenazas: actividad sísmica, deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas y, más recientemente, los efectos agravantes del cambio climático.

Si se hubiera partido desde una correcta planificación territorial, probablemente el núcleo de población y desarrollo del país habría sido otro. Las llanuras del norte, como la zona de San Carlos, presentan condiciones más favorables en términos de peligros geológicos. Cuentan con acuíferos, buen acceso al recurso hídrico y suelos estables, lo que habría permitido un crecimiento urbano más seguro. Pero la historia no se puede reescribir. Lo que sí podemos y debemos hacer es asumir con seriedad la situación actual.

Vivir en un valle tectónicamente activo no implica resignarse al desastre; significa reconocer los riesgos, estudiarlos y trabajar para reducir su impacto. Esto requiere una gestión preventiva del riesgo que combine conocimiento técnico, planificación urbana, ordenamiento territorial, regulación efectiva y participación ciudadana. Implica también reforzar la infraestructura existente, garantizar que las nuevas construcciones cumplan con normas adecuadas y generar una cultura de prevención en todos los niveles.

En lugar de vivir con miedo o ignorar el problema, se trata de construir resiliencia, preparar planes de emergencia., fortalecer las instituciones que gestionan el riesgo, educar a la población y tomar decisiones de política pública basadas en el conocimiento científico, no en la presión del mercado o la improvisación.

El Valle Central sigue siendo el corazón económico, político y cultural del país. Pero ese corazón necesita cuidados, necesita inteligencia territorial y, sobre todo, necesita decisiones valientes que nos permitan convivir con el riesgo sin sacrificar nuestra calidad de vida.

Corregir el rumbo

Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. La gestión del riesgo no debe ser vista como un obstáculo al desarrollo, sino como una condición necesaria para que el desarrollo sea verdaderamente humano, sustentable y seguro. El reto no es menor, pero la recompensa es enorme: garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en un Valle Central más seguro, más equitativo y más resiliente.

Las amenazas geológicas propias del Valle Central, como la actividad sísmica y volcánica, se han visto agravadas por fenómenos inducidos por el cambio climático, como lluvias extremas, inundaciones súbitas y deslizamientos. La vulnerabilidad estructural de muchas edificaciones, así como la falta de planes reguladores actualizados en gran parte de los cantones, hacen que una parte significativa de la población esté expuesta a múltiples riesgos sin la preparación adecuada para enfrentarlos.

A pesar de que Costa Rica cuenta con instituciones técnicas de gran calidad y con profesionales capacitados, muchas veces la planificación urbana ha estado supeditada a intereses políticos y económicos de corto plazo. Esto ha impedido que se adopten criterios científicos para definir qué zonas pueden ser urbanizadas de forma segura y cuáles deben conservarse o restaurarse. Además, la normativa ha sido flexible o poco exigente, permitiendo la urbanización en sitios de alta fragilidad ambiental y geológica.

Por otro lado, la expansión de la GAM sobre zonas montañosas no solo ha incrementado el riesgo por deslizamientos, sino que también ha encarecido el costo de provisión de servicios como agua potable, alcantarillado, recolección de residuos y transporte público. Esto ha generado una inequidad territorial: mientras algunas zonas acceden a servicios de calidad, otras quedan marginadas o mal atendidas, profundizando la brecha socioeconómica dentro del mismo territorio metropolitano.

Frente a este panorama, es urgente fortalecer la planificación urbana con base en criterios técnicos, ambientales y de gestión del riesgo. Se debe promover un modelo de ciudad compacta, eficiente, inclusiva y resiliente, que priorice el uso racional del suelo, la movilidad sostenible, la protección de zonas de recarga hídrica y la reducción de la exposición a amenazas naturales. Esto implica actualizar los planes reguladores cantonales, consolidar instrumentos regionales de planificación, y coordinar mejor a las instituciones involucradas en el desarrollo urbano.

Una herramienta clave para lograr esto es la microzonificación de amenazas, que permite identificar con precisión los grados de riesgo en distintas partes del territorio. Con esta información, los gobiernos locales pueden tomar decisiones informadas sobre dónde permitir o restringir el desarrollo, qué zonas requieren intervención urgente y cómo orientar las inversiones en infraestructura. También es fundamental desarrollar capacidades institucionales y comunitarias para la preparación y respuesta ante emergencias.

La ciudadanía debe ser parte activa de este proceso. La educación en gestión del riesgo, la participación en procesos de planificación y el acceso a la información son elementos esenciales para construir una cultura de prevención. Las comunidades deben conocer los riesgos a los que están expuestas y contar con los medios y conocimientos para reducir su vulnerabilidad. En esto, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sociales tienen un papel clave que desempeñar.

El Valle Central es una región con enormes potencialidades. Su capital humano, su infraestructura, su conectividad y su ubicación estratégica le otorgan ventajas para impulsar un desarrollo sustentable. Pero para que esto sea posible, es necesario alinear el crecimiento urbano con las condiciones naturales del territorio, en lugar de imponerle al territorio una ocupación que ignora sus límites y fragilidades.

En resumen, el futuro del Valle Central y de la Gran Área Metropolitana dependerá de nuestra capacidad colectiva para corregir errores del pasado, aprovechar las lecciones del presente y planificar con responsabilidad el porvenir. No se trata de frenar el desarrollo, sino de encauzarlo de forma inteligente y cuidadosa, reconociendo que vivimos en una región geológicamente activa que requiere especial atención y manejo.

Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en un referente de resiliencia urbana en América Latina si decide tomar en serio el desafío. La construcción de una GAM más segura, ordenada y sustentable es posible. Pero requiere voluntad política, compromiso técnico y participación ciudadana. No hay tiempo que perder.

Además, es fundamental repensar el modelo económico que impulsa el crecimiento urbano. La especulación inmobiliaria ha sido un motor poderoso en la expansión desordenada, pero también ha generado efectos colaterales negativos: presión sobre suelos frágiles, encarecimiento del acceso a la vivienda y profundización de la desigualdad espacial. Es necesario fomentar políticas que promuevan el desarrollo urbano con criterios de equidad, acceso universal y protección ambiental.

El marco legal también debe ser revisado para fortalecer los instrumentos de planificación y control. Se requiere una legislación que exija estudios geológicos, geotécnicos y de riesgo para todo proyecto en zonas sensibles, y que dé verdadero poder a las autoridades locales para denegar permisos en áreas donde la amenaza es incompatible con la urbanización. Asimismo, se deben modernizar los mecanismos de financiamiento para la infraestructura urbana, incorporando esquemas que premien la sostenibilidad y penalicen la urbanización de sitios inseguros.

La planificación urbana no debe verse como un freno al desarrollo, sino como su mejor garantía de éxito. Un territorio bien planificado es más eficiente, más seguro, más productivo y más justo.

Por último, vale la pena insistir en que la planificación urbana no debe verse como un freno al desarrollo, sino como su mejor garantía de éxito. Un territorio bien planificado es más eficiente, más seguro, más productivo y más justo. En el contexto actual, donde los desafíos del cambio climático se suman a los riesgos geológicos preexistentes, planificar con inteligencia es una cuestión de supervivencia, pero también de oportunidad.

El Valle Central puede ser un ejemplo de cómo una región compleja y vulnerable puede transformarse en un modelo de resiliencia, si se asume con valentía y visión el reto de ordenar el territorio con base en la ciencia, la técnica y la participación ciudadana. Esa es la tarea pendiente, y el momento de asumirla es ahora.

---

Allan Astorga es geólogo ambiental y Doctor en Ciencias Naturales.