A sus escasos 23 años, a Silvia Charpentier le tocó la engorrosa tarea de contar cuánta era la deuda externa que acumulaba Costa Rica. Para 1982, la deuda era tan grande, tan repartida entre distintas instituciones y tan fragmentada entre los múltiples tipos de cambio que tenía el país (tres), que nadie en el Gobierno sabía precisamente el monto total. Lo único que se sabía era que no había dinero para pagarla.

Quizás en ese momento no podía adivinarlo, pero resolver el problema de las obligaciones costarricenses se convertiría en el centro de la vida de Charpentier por los próximos ocho años. Su primera tarea fue remapear hasta dónde llegaba la deuda y sus respectivas tasas de interés. El trabajo debió hacerse a mano, así que Charpentier pegaba con cinta decenas de hojas columnares que acomodaba en grandes mesas dentro del Banco Central. Al cabo de un tiempo, la suma le dio poco menos de $3.000 millones, según se publicó en un posterior artículo de La Nación de 1990.

Durante esos años, la deuda era tal que los aviones de Lacsa que aterrizaban en Estados Unidos corrían el riesgo de ser embargados. Algunos de los acreedores que tenía el país por entonces no se resignaban al impago y, por el contrario, buscaban cualquier alternativa para que el gobierno costarricense les saldara los millones de dólares adeudados, aunque fuera a punta de aeronaves confiscadas. El mismo Banco Central debió mover las escasas reservas internacionales que le quedaban fuera de Estados Unidos para evitar que fueran incautadas.

Costa Rica, por su parte, apelaba a que no tenía dinero para pagar. Esta fue la bandera durante el largo periodo de negociaciones que tuvo el país con las entidades de las cuales era deudor: no hay plata. En un punto llegó incluso a declararse en bancarrota como si se tratara de una empresa en quiebra.

Para esa época, especialmente al inicio del decenio, las finanzas públicas estaban ruinosas. La crisis de los ochenta había tumbado al país: entre 1980 y 1983 se sufrió inflación de hasta tres dígitos, un tipo de cambio que pasó de ¢8,60 a ¢60, desabastecimiento y la deuda pública estaba históricamente elevada.

LEA MÁS: El origen de nuestra obsesión por el dólar: cuando el precio de la divisa pasó de ¢8,60 a ¢60

Con el fin de salir de la crisis, el país cesó los pagos de la deuda externa para concentrarse en detener el sangrado local. Esto, evidentemente, no sentó bien en los acreedores internacionales, los cuales se armaron para hacer que Costa Rica pagara a toda costa.

Esta es la historia de una deuda que parecía impagable —y que por muchos años lo fue—, pero que después de casi una década, tres gobiernos y cientos de reuniones con bancos, países y organizaciones internacionales, Costa Rica logró renegociar los acuerdos, reducir en casi $1.000 millones los préstamos y salir bien parada en los ojos de terceros.

Puentes quemados

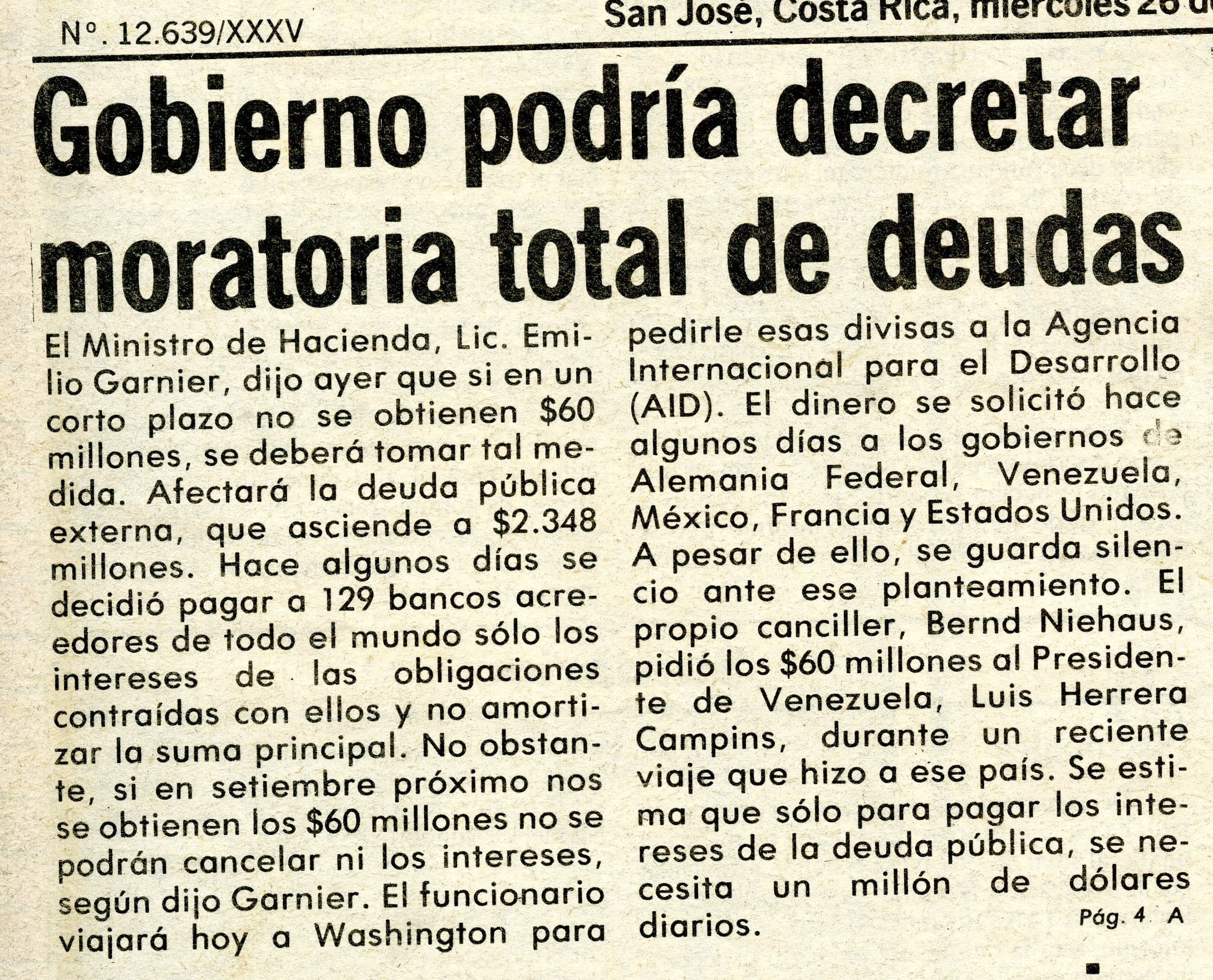

En la mañana del miércoles 26 de agosto de 1981, los costarricenses se despertaron con la siguiente portada en el periódico La Nación: “Gobierno podría decretar moratoria total de deudas”. Para ese entonces, ya el país estaba en problemas. Rodrigo Carazo, presidente de Costa Rica entre 1978 y 1982, había admitido en diciembre del año anterior que la crisis no sería pasajera.

Un mes antes, el 28 de julio, el Gobierno mandó una carta a 139 bancos, entre ellos algunos tan grandes como Bank of América, en la que les explicaba que se pagarían únicamente los intereses mas no la amortización de la deuda. La reputación costarricense se desplomó y poco después cayó en la moratoria total. Curiosamente, el país nunca declaró tal moratoria, simplemente dejó de pagar lo debido.

Costa Rica cerraría ese año con una deuda pública externa del 167% del PIB.

El deterioro de esas finanzas públicas fue multifactorial. A nivel interno, el modelo de sustitución de importaciones ya había llegado a su límite a finales de los setenta, pero el Gobierno no hizo los ajustes a tiempo y, para tratar de sostenerlo en respiración artificial, acudió a un alto —y a la postre irresponsable— endeudamiento externo.

En ese entonces el país tenía una gran facilidad para acceder a crédito internacional. Llegaron los petrodólares y esto resultó en que los bancos otorgaron un exceso de préstamos y Costa Rica abusó de esa facilidad. Sin embargo, en los ochenta las condiciones se endurecieron, las tasas de interés aumentaron, las importaciones se hicieron más caras y las exportaciones se estancaron. Hubo serios problemas en la balanza de pagos y el Banco Central se comió sus reservas internacionales.

Para sumar al problema, la relación del país con los acreedores era paupérrima y la posibilidad de negociar con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sentía lejana. De hecho, en esa misma quema de puentes en la que estaba el país al entrar en moratoria, el Gobierno de Carazo expulsó al representante del FMI de Costa Rica, según recuerda el economista Ennio Rodríguez, lo cual, por supuesto, no ayudó a la ya lastimada imagen internacional del país.

Sin precedentes y con la credibilidad en cero

Cuando entró a regir el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986), Rodríguez fue reclutado como jefe del equipo negociador de la deuda. Carazo había sido más reticente con los organismos internacionales y Monge, por el otro lado, estaba más dispuesto a que Costa Rica se abriera al mundo.

Pese a esta disposición, la deuda era demasiado grande como para simplemente pagarla y seguir adelante. De hecho, era un tema tan complejo por sí mismo que a la figura de negociador se le dio el rango de ministro para poder actuar con mayor autoridad. Así fue como Ennio Rodríguez se convirtió en el ministro de Financiamiento y Deuda Externa de Costa Rica.

A Rodríguez le tocó una época particularmente complicada para renegociar los impagos. No era la primera vez que Costa Rica caía en moratoria; eso ya había sucedido en seis ocasiones (1828, 1874, 1895, 1901, 1932 y 1962), pero era la primera vez que se caía en estas magnitudes. Además, fue el primer país de la región en dejar de pagar la deuda, pero pronto sería acompañado por México, Argentina, Brasil, entre otros más que conformaron lo que hoy conocemos como la crisis de la deuda de Latinoamérica.

Una parte de los avances en las renegociaciones que había hecho el país se borró una vez México declaró la moratoria en 1982, debido a que los acreedores —especialmente la banca comercial— no querían sentar precedentes con un país pequeño como Costa Rica y que luego otras economías de mayor tamaño copiaran el caso centroamericano para obtener mejores condiciones. Esto básicamente hizo que la mora costarricense se viera con minuciosa severidad y cualquier esperanza de perdón de deuda se apagó.

LEA MÁS: Perderlo todo de la noche a la mañana: el cierre de las financieras en 1987

“Había que respirar hondo antes de cada negociación, la banca comercial fue muy dura”, cuenta Rodríguez. Algunos bancos incluso llevaron a las instituciones públicas a juicios en Estados Unidos. Fue en estos procedimientos, en la demanda del Allied Bank, dónde el país apostó por un argumento creativo: declararse en bancarrota bajo el capítulo 11 del Código estadounidense.

En su defensa, Costa Rica hizo la analogía que los países también podían entrar en bancarrota y, entonces, requerían de un proceso de protección de activos y manejo de pasivos. Algo así como una “quiebra soberana”.

El jurado falló a favor de esta postura de Costa Rica. Sin embargo, dicho pronunciamiento asustó a los grandes bancos y, en una segunda instancia apelatoria, el Gobierno de los Estados Unidos hizo una intervención llamada amicus curiae —la presentación de un tercero en un juicio— y mandó una carta en la que dijo que lo que estaba sentando Costa Rica generaba peligro para el sistema bancario estadounidense porque otros países grandes podrían acogerse a ese principio y era en el interés de Estados Unidos que eso se resolviera de otra manera. A raíz de esa carta, según la interpretación de Rodríguez, fue que el Segundo Tribunal norteamericano falló en contra de Costa Rica.

También hubo un problema de credibilidad con los acreedores. “Era un ambiente muy frío. Nosotros les decíamos: ‘Somos una nueva administración, tenemos intención de arreglar las cosas’ y ellos nos decían: ‘No les creemos, demuéstrenlo’. Cuando un país pierde la credibilidad internacional, no la pierde la administración de turno, la pierde el país entero y recuperarla no es de la noche a la mañana”, explica Rodríguez.

Durante los cuatro años de la administración de Monge se realizó lo que en el libro Ajuste y Crecimiento en la Economía de Costa Rica, 1982-1994, Eduardo Lizano llamó como la “gestión tradicional de la deuda externa”.

Durante ese periodo los acreedores no estaban dispuestos a hacer grandes concesiones y el país, si bien consiguió algunos acuerdos convenientes —en especial con gobiernos amigos en el Club de París— la realidad es que las condiciones generales, sobre todo con los bancos comerciales, eran desfavorables.

El resultado de estas negociaciones fue un aumento neto del endeudamiento con tasas de interés de mercado, según escribió Lizano en dicho libro. Aún así, se reconoce que dichas condiciones respondían a la visión que se tenía para el inicio de la crisis.

En ese entonces, el consenso internacional era que los problemas de pagos externos eran de naturaleza temporal. A la larga, esto resultó no ser así y no fue hasta varios años después que el paradigma cambió, en parte gracias al caso de Costa Rica.

Para Rodríguez, el logro más importante en la gestión de 1982-86 fue el de sacar al país de la crisis local inmediata y virar de la sustitución de importaciones a la promoción de las exportaciones.

Nuevo equipo negociador

Con el cambio hacia la administración de Óscar Arias (1986-1990) vino un nuevo equipo de negociadores. Las funciones fueron asumidas por Eduardo Lizano, en la presidencia del Banco Central, y Fernando Naranjo, ministro de Hacienda. También entró en la ecuación Ernesto Rohrmoser, como coordinador, un exbanquero que podía ayudar a desentramar a la banca internacional. El cuarteto lo completaba una joven Silvia Charpentier, quien acababa de terminar sus estudios en la universidad de Yale.

Este equipo cambió el patrón de la negociación. Adoptaron una política que ellos llamaron “unilateral”. Básicamente le dijeron a los acreedores y a los organismos multilaterales que no iban a pagar la deuda en condiciones que estuvieran en detrimento del crecimiento económico. El objetivo era claro: no caer en el círculo vicioso de no crecer por pagar la deuda y no poder pagar la deuda por no crecer.

Lo hicieron, además, con una posición dura, a pesar de que los acreedores todavía no estaban dispuestos a suavizar sus demandas. “Don Eduardo Lizano les dijo (a los bancos) que no les podíamos pagar y ellos le devolvieron la pregunta: ‘¿Nos está diciendo que no nos pueden pagar?’ y don Eduardo les dijo: ‘Sí, ¿quiere que se lo diga en francés, también?’”, cuenta Charpentier.

Las negociaciones continuaron tensas. El objetivo de Costa Rica era demostrar irrefutablemente que el impago no era por falta de voluntad sino por escasez de recursos y así pactar una recompra en términos lo más benignos posibles para el país. Los acreedores no les creían.

“Recuerdo a los banqueros muy enojados, no acostumbrados a que un país pequeño como Costa Rica se presentara ante ellos a decirle que no les iba a pagar. Siempre hubo desconfianza de que estuviéramos escondiendo la plata, de que estuviera en algún lado, que hubiera alguna trampa”, rememora Charpentier.

Naranjo recuerda que de los casi cuatro años que estuvo a la cabeza del ministerio, alrededor de un 50% del tiempo lo dedicó al problema de la deuda con viajes a Nueva York, San Francisco y Washington cada tres meses como mínimo.

Para Silvia Charpentier, en cambio, las negociaciones significaron su única y exclusiva misión. Su puesto en el Banco Central estaba atado al problema de la deuda: una vez se solucionara, se quedaría sin trabajo.

Con la energía juvenil de entonces, Charpentier estaba dispuesta a reunirse a cualquier hora, cualquier día y en cualquier lugar. “Tenía una motivación enorme para hacer lo que hubiera que hacer. Don Eduardo Lizano a veces nos llamaba a reuniones los domingos a las 5:00 p. m. y ahí nos aparecíamos. Recuerdo una vez que me dijo: ‘¿Se puede ir mañana para Japón?’ ‘Sí, me puedo ir’, y agarraba las valijas y me iba”, cuenta.

Hubo un momento en el que se instaló casi de manera permanente en Nueva York para continuar con las negociaciones mientras el resto del equipo coordinaba desde Costa Rica. Esta vida, sin embargo, no era lujosa. “Era una delegación pobre, no teníamos viáticos ni podíamos derrochar ni mucho menos, entonces siempre buscamos quedarnos en casas de amistades. Ya al final en Nueva York trabajaba desde las oficinas de nuestros abogados”, recuerda Charpentier.

Para ella fue una situación bastante particular. Cuando comenzó todavía no llegaba a los treinta años y sobre sus hombros recaía una parte importante de la responsabilidad de salvaguardar el futuro del país. Además, tenía que hacerlo en una esfera dominada principalmente por hombres mayores. “Eran salones llenos de hombres con traje, groseros, enojados; eran otros tiempos”.

Rompiendo el molde

Gran parte de las negociaciones estaban bloqueadas por algo denominado “condicionalidad cruzada”: los bancos pedían que el gobierno pactara primero con los organismos multilaterales, pero también los organismos multilaterales pedían que Costa Rica se comprometiera a pagar la deuda con los bancos comerciales.

De ahí nacía la importancia de convencer al FMI de que Costa Rica no podía pagar bajo las condiciones contractuales que pedían los acreedores. Aquí entró otra pieza vital en las negociaciones, según recuerda Charpentier: Édgar Ayales, quien ocupaba el puesto de asesor en la silla que Costa Rica compartía con otros siete países en el Directorio Ejecutivo del Fondo. La casa de Ayales en Washington sirvió como uno de los centros de operaciones del equipo.

LEA MÁS: Conozca todas las ocasiones en las que Costa Rica declaró el impago de la deuda

Una vez se logró convencer a los organismos multilaterales de que la deuda era impagable, una gran parte del camino se allanó. Estas instituciones aprobaron programas para Costa Rica sin que estuvieran supeditados a mantener al día la deuda externa, rompiendo la condicionalidad cruzada que había bloqueado los avances previamente.

“Así, un país tan poco significante como Costa Rica logró modificar, ni más ni menos, la política de un organismo internacional como el FMI”, escribió Lizano en su libro.

Con ese espaldarazo se hizo más fácil negociar. Para finales de octubre de 1989, ya se había hablado sobre la recompra de un 60% de la deuda externa en condiciones muy favorables.

Además, el equipo de negociación había convencido al Tesoro de los Estados Unidos a que incluyera a Costa Rica en el plan Brady, un privilegio que antes solo tenían países más grandes que habían caído en crisis, como México, y que permitía al país acceder a mejores condiciones de recompra con reducciones en los saldos de la deuda.

Un artículo del 2 de noviembre de 1989 del New York Times se tituló así: “Costa Rica Breaks The Mold (Costa Rica quiebra el molde)”. En él, se alababa cómo el país parecía encaminado a una renegociación en mejores condiciones que el resto del mundo al conseguir que la banca comercial asumiera sus errores y tomara las pérdidas correspondientes, y cómo otros Gobiernos deberían seguir el ejemplo tico.

En ese mismo mes, a Charpentier le quedó particularmente grabada una noche de granizo en las oficinas de los abogados de los bancos en Nueva York en la que por fin les presentó la versión final de las hojas de términos de la negociación. El final estaba cerca, pero como el destino a veces puede ser cruel, se encontraron con una última piedra en el camino.

En esa misma noche helada de Nueva York, Charpentier recibió una llamada que por un breve momento le borró el sabor a victoria de la boca. “M’hijita, no se asuste, pero tal vez no podamos cerrar la negociación con los bancos”, le dijo Eduardo Lizano. Lizano estaba en la casa del presidente Arias, quien acababa de reunirse con los representantes del FMI. Durante la reunión se rompieron las negociaciones porque el Fondo solicitaba un aumento en el precio de los combustibles, algo a lo que Arias se negó.

Charpentier sintió que todo podía derrumbarse. Aún así, se sacudió la sensación y retomó su trabajo. Esas eran noches que no podía dormir de la congoja, recuerda. En diciembre de 1989 se reunió de nuevo con los representantes de los bancos en Nueva York.

“Teníamos mucho temor de la reacción de nuestros acreedores. Para nuestra sorpresa, sin embargo, los bancos se pasaron a nuestro lado de la mesa y tomaron la decisión de apoyarnos. Había muchos años de trabajo de por medio para dejarlos caer por la borda”, escribió Charpentier.

“Yo creo que al final lo que estaban era cansados de vernos”, cuenta Naranjo entre bromas.

Los bancos acordaron que bastaba con unas “cartas de confort”, por parte del FMI. Estos no eran acuerdos per se, más bien era el Fondo explicando que estaba contento con los avances que hacía el país en materia fiscal.

Ayales y Charpentier prácticamente acampaban afuera de las oficinas del Fondo todos los días a espera de que se abrieran las puertas para saber si les iban a dar el documento. “Si hubiéramos podido dormir allí lo hubiéramos hecho esperando que nos dieran la bendita carta”, recuerda.

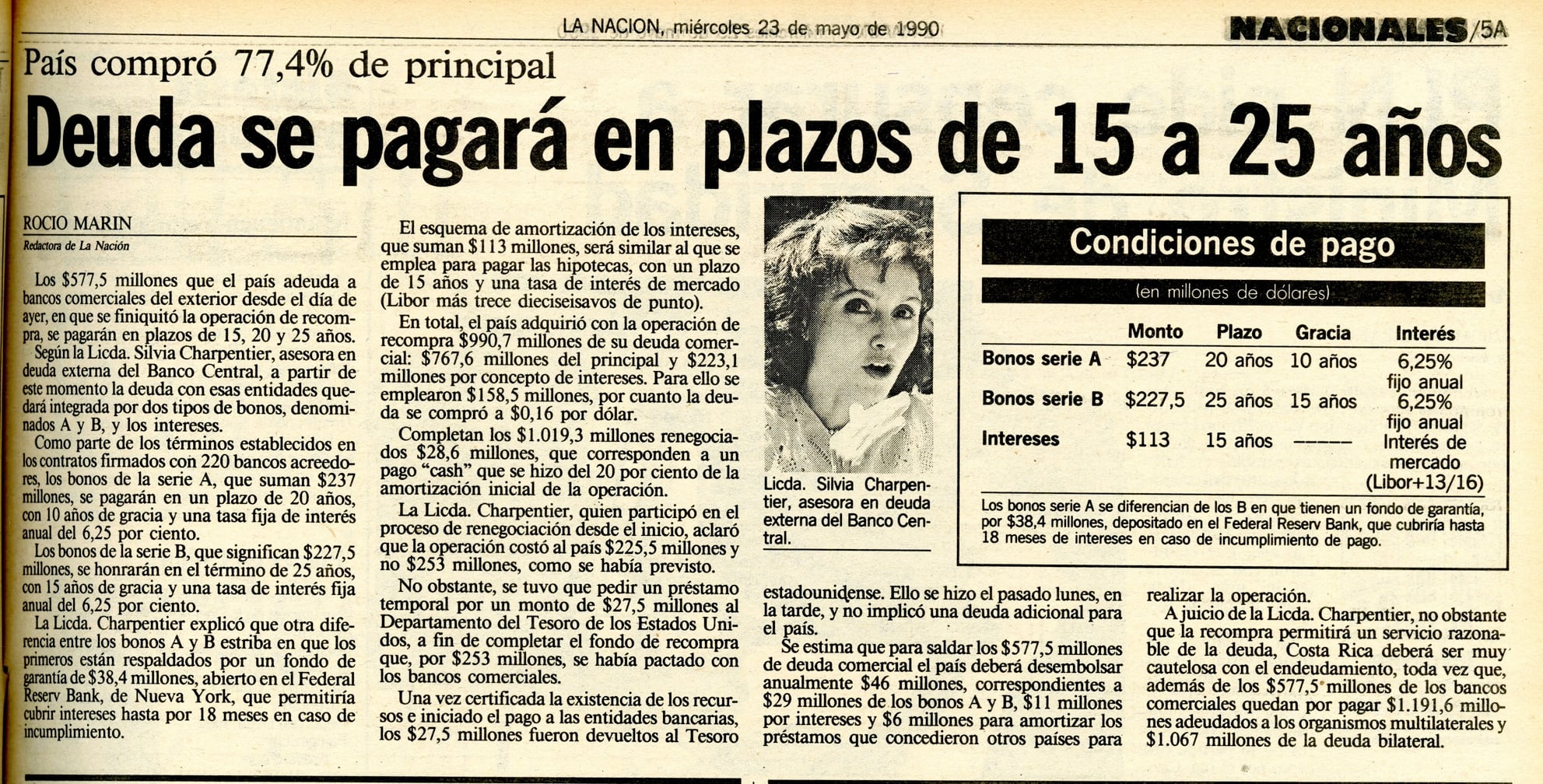

Finalmente, el FMI la entregó. Pocos meses después, Costa Rica ya había terminado de reunir todos los recursos para hacer posible el fin de la negociación. El 5 de mayo de 1990 se firmó por fin el acuerdo con los bancos y el 22 de mayo se completó la operación de recompra de la deuda.

Al final, entre otros acuerdos, se redujeron $991 millones de deuda externa gracias a la recompra directa del principal y los intereses a un precio de 16 centavos por dólar. Esto significó una disminución del 69% del saldo inicial, según escribió después Lizano en su libro.

“Es curioso porque cuando todo terminó salí a correr eufórica, pero había una sensación del deber cumplido. Todavía hoy, cuando pienso en esto, me sale como una energía que era la que tenía en ese momento; yo realmente estaba enamorada de mi trabajo”, recuerda Charpentier.

Aunque el consenso internacional acordó que era una gran victoria para Costa Rica, inevitablemente siempre hay un precio a pagar cuando se sale de una crisis de tales magnitudes. En este caso, el Banco Central terminó siendo la cara deudora ante el resto del mundo, ya que asumió la deuda externa (los bonos Brady, por ejemplo) de otras instituciones públicas del Gobierno. Esto implicó un hueco en los balances del Central y derivó en una menor capacidad para atender las tormentas inflacionarias por las siguientes dos décadas.

Con el problema de la deuda externa arreglado, apareció otra preocupación en la cabeza de las autoridades costarricenses: ¿podría el país regresar a los mercados internacionales o acaso la mancha de los ochenta ensuciaría por siempre nuestra reputación?

Eso se sabría casi una década después, cuando el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se preparó para emitir nuevamente bonos de deuda externa. Tan presente seguía esa duda, que el equipo detrás de dicha emisión tenía un discurso planeado en caso de que la desconfianza empezara a filtrarse por las grietas de la infame reputación de los ochentas.

“¿Cómo podemos confiar en ustedes si ya antes no pagaron?” Esa era la pregunta que los representantes costarricenses anticipaban. Sin embargo, el trabajo de sellado de Lizano, Charpentier, Naranjo y compañía había sido lo suficientemente sólido como para despejar esas dudas. Al final la pregunta nunca se hizo: el día de la emisión llegó y ningún posible acreedor del país los confrontó por lo ocurrido casi veinte años atrás. El impago del país quedó oficialmente como algo del pasado.