En 1957, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal —mártir de las libertades públicas nicaragüenses— publicó un libro titulado “Estirpe Sangrienta: los Somoza”, relatando los abusos de aquella dictadura dinástica de 45 años. Hoy se podría publicar un libro similar enfocado en los desmanes de otra estirpe sangrienta, los Ortega-Murillo. Pobre Nicaragua, desde el infame conquistador Pedrarias Dávila, sometida al yugo desalmado de los autócratas.

El linaje dictatorial actual casi supera la crueldad y perversidad del tirano del siglo pasado. Los partidos políticos han sido eliminados, la oposición política no se tolera, la crítica al gobierno es definida como traición a la patria, las libertades de expresión y reunión son inexistentes. La desgastada legitimidad del régimen deriva de la insurrección de 1979, sin ideología o visión de futuro, más que el discurso gastado de dictadores que dicen representar el interés nacional.

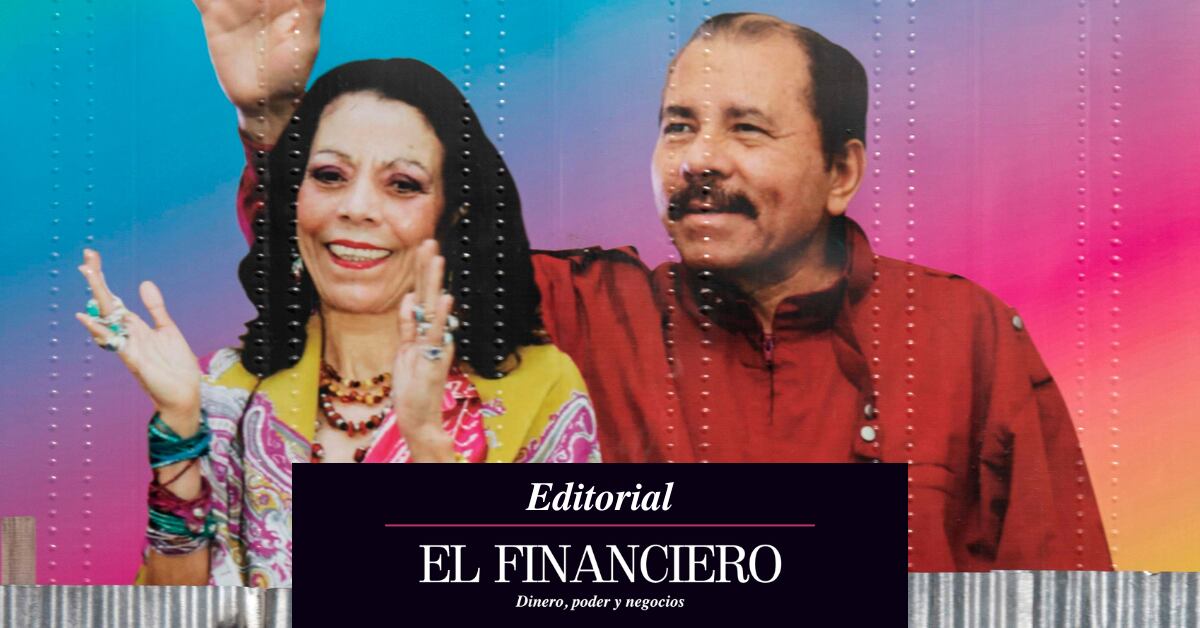

La autoridad política descansa en el temor, en el miedo a la represión por parte de un régimen que se transforma de autoritario en totalitario, apropiándose de la totalidad del poder, ejército, parlamento y poder judicial, agachados todos ante la pareja opresora.

La prohibición de las organizaciones de la sociedad civil revela una clara intención de desmovilizar a la ciudadanía y de imponerse, respaldado por el ejército y organizaciones paramilitares, falderillos lamebotas de la pareja usurpadora.

La rendición de cuentas es inexistente, el liderazgo tiene características de permanente y pareciera —como en Corea del Norte— tomar el rumbo de dictadura dinástica familiar, dado el involucramiento creciente de los hijos de la pareja en el gobierno represor.

La persecución contra la iglesia católica y sus sacerdotes revela la malignidad de este régimen que no respeta la libertad de culto, que ha baleado iglesias, prohibido procesiones y encarcelado sacerdotes y obispos. El temor a la disidencia y a otras fuentes de legitimidad social los ha lanzado a la represión más feroz en contra del catolicismo transformado en el último baluarte de la libertad.

La reciente liberación de 222 presos políticos suministra evidencia sólida que apoya la anterior caracterización del régimen Ortega-Murillo. La aplicación de la espuria ley 1055, con la que se ha perseguido a los presos políticos, ha motivado la condena de la ex comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien “hizo alusión a la detención de varios políticos opositores al gobierno oficialista de Nicaragua (…) bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria.”

La arbitrariedad de quitar la nacionalidad a los presos políticos desterrados constituye una flagrante violación al artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Su aplicación con carácter retroactivo es también una violación monstruosa a los principios elementales del Derecho. Hay que destacar aquí la generosa oferta del gobierno español de ofrecer la nacionalidad a los perseguidos.

La gran interrogante es: ¿existió negociación entre el gobierno nicaragüense y los Estados Unidos? ¿A cambio de qué los dictadores abrieron sus garras? Ambas partes han negado acuerdos previos.

Las hipótesis son variadas. La satrapía necesitaba aliviar la presión internacional pero sin mostrar debilidad a lo interno, por lo que recurrió al destierro y al despojo de la nacionalidad. La amenaza velada de suspender el tratado de libre comercio con los EE.UU. también puede haber contribuido al relajamiento de la opresión sanguinaria.

Preocupado por el desorden sistémico en la política internacional, Washington afloja levemente la presión sobre las dictaduras regionales —Venezuela, Cuba y Nicaragua— tratando de evitar conflictos regionales más amplios. El diálogo constructivo del secretario Antony Blinken como alternativa a injerencias directas.

Lo cierto es que ambas partes niegan entendimientos anteriores y tendremos que esperar a la aparición de evidencias más claras para concluir a favor de alguna hipótesis.

La liberación de los presos ha sido un tiro por la culata para la estirpe sangrienta. La perfidia de los dictadores quedó expuesta a la luz del día. Si querían aparecer como suavizando las manijas de la represión, el operativo salió a la inversa. Los insultos de Ortega, totalmente desquiciado, al obispo Rolando José Álvarez revelaron la precaria salud mental del sátrapa.

El destierro y los juicios exprés sin las garantías del debido proceso evidenciaron una vez más la deriva totalitaria del régimen y su carácter revanchista. La dictadura está en proceso de descomposición, aunque no en fase terminal.

La preocupación por el obispo Álvarez, expresada claramente por el Papa Francisco y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, contribuyen todavía más al aislamiento internacional del régimen maligno y sus conjuros sangrientos.

La nueva etapa que se abre en la política nicaragüense es la reorganización de las fuerzas democráticas tanto en el exterior como en el interior del país.

La presión internacional sobre los dictadores no puede disminuir. Es imperativo seguir insistiendo sobre el carácter totalitario del régimen. Gracias a esto los presos políticos recobraron su libertad. Ahora es necesario exigir elecciones libres, el restablecimiento de las libertades públicas y los derechos de asociación civil y política, para que Nicaragua vuelva a ser República.